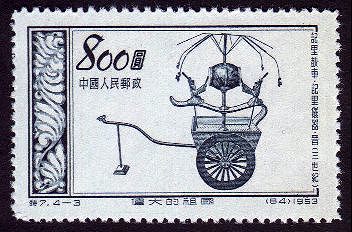

車の回転を歯車で縦方向に変えて傘(かさ)の骨(ほね)状のものを動かします。車が1里(いちり)移動すると人形が太鼓(たいこ)を打って知らせます。原理は、歩きはじめた子供が押すパタパタ(正しい名称を知りません)と同じです。

でも現代的に解釈すれば、距離・回転というアナログ量を、音というデジタル信号に変換しているのです。それに車輪の回転から直線距離を求めるには円周率を知らなければできません。

後世、指南車とともにいろいろな人によって改良されました。

【1里】

このころの中国の1里はおよそ650メートルです。

30里を1舎(しゃ)(20キロ弱)と呼んで、軍隊が1日に進軍する行程(こうてい)でした。

日本でも、相手を恐れたり相手に敬意を表して近づかないとき、比較にならないときなどに「三舎を避(さ)く」と使われます。

| 中国の発明シリーズ | |

|---|---|

司南 司南 | 紀元前3世紀 |

地動儀 地動儀 | 132年 |

渾天儀 渾天儀 | 1437年 |

切手・カード関連の索引に戻る

切手・カード関連の索引に戻る